Tödlicher Polizeieinsatz in Oldenburg: Eine Analyse zur gesellschaftlichen und juristischen Relevanz öffentlicher Reaktionen im digitalen Raum

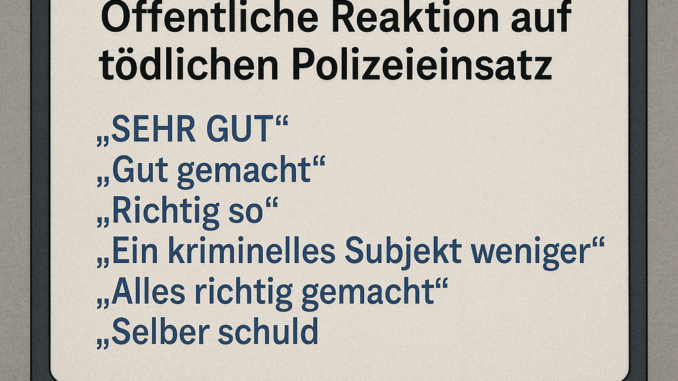

Ein Kommentar: Die öffentliche Reaktion auf polizeiliche Gewalt, insbesondere wenn sie tödlich endet, ist seit jeher ein sensibler Gradmesser für das Verhältnis zwischen Staat, Bürgerinnen und Bürgern sowie den tragenden Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Der Fall, bei dem ein 21-jähriger Mann in Oldenburg nach einem mutmaßlichen Angriff mit Reizgas auf Türsteher und später mutmaßlich auf die Polizei, durch Schüsse eines Polizisten tödlich verletzt wurde, hat erhebliche gesellschaftliche Wellen geschlagen. Besonders auffällig sind die Reaktionen auf sozialen Plattformen wie Facebook, wo Kommentare wie „SEHR GUT“, „Ein kriminelles Subjekt weniger“ oder „Alles richtig gemacht“ zahlreich erschienen. Diese Form der Zustimmung zu einem tödlichen Einsatz staatlicher Gewalt ist in ihrer gesellschaftlichen Dimension und rechtlichen Tragweite kritisch zu hinterfragen.

Der Rechtsstaat als Fundament: Kontrolle staatlicher Gewalt

Die Bundesrepublik Deutschland versteht sich als moderner Verfassungsstaat, in dem die Gewaltenteilung ein zentrales konstitutionelles Element ist. Exekutive, Legislative und Judikative agieren unabhängig voneinander und sind an Recht und Gesetz gebunden. Der Staat besitzt zwar das Gewaltmonopol, doch dieses unterliegt strengen gesetzlichen und moralischen Schranken. Insbesondere der polizeiliche Schusswaffengebrauch ist ein höchst eingriffsintensives Mittel, das nur unter eng definierten Umständen zulässig ist – beispielsweise in Fällen akuter Notwehr oder Nothilfe.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt, dass jede polizeiliche Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen sein muss. Im Falle tödlicher Gewaltanwendung durch Polizeikräfte ist deshalb die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens – wie im Fall Oldenburg wegen des Verdachts auf Totschlag – nicht als Schuldzuweisung, sondern als Ausdruck rechtsstaatlicher Sorgfalt zu verstehen. Die juristische Prüfung hat die Aufgabe, die Rechtmäßigkeit der Maßnahme objektiv und unabhängig zu bewerten. Die reflexhafte moralische Bewertung durch Außenstehende entzieht sich dieser notwendigen Differenzierung und verkennt häufig die komplexen Abläufe polizeilichen Handelns.

Die Sprache der Verachtung: Entmenschlichung als gesellschaftliches Alarmzeichen

Wenn öffentlich über den Tod eines jungen Menschen geurteilt wird – unabhängig von dessen Verhalten oder möglicher Schuld – und dieser als „kriminelles Subjekt“ oder die Tat als „Quittung bekommen“ beschrieben wird, offenbart dies eine gravierende moralische und soziale Schieflage. Derartige Begriffe dehumanisieren die betroffene Person und sprechen ihr implizit jedes Lebensrecht ab. Sie suggerieren eine Unwürdigkeit zu leben und stellen die Legitimität eines fairen rechtsstaatlichen Verfahrens grundsätzlich in Frage.

Solche Kommentare sind keine isolierten sprachlichen Ausrutscher, sondern Ausdruck einer tieferliegenden gesellschaftlichen Entwicklung, in der Mitgefühl und Differenzierungsvermögen zusehends durch impulsive Moralisierung und die Sehnsucht nach „klaren Verhältnissen“ ersetzt werden. In dieser Logik wird der Mensch zum Feindbild reduziert, das beseitigt werden muss – ein Denken, das historisch fatale Parallelen aufweist. Wird die Sprache zur Waffe gegen die Menschenwürde, verliert eine Gesellschaft ihre moralische Substanz. Die Würde des Menschen ist jedoch nicht relativ, sondern unantastbar – und zwar auch dann, wenn dieser Mensch möglicherweise eine Straftat begangen hat.

Digitale Verrohung: Die Dynamik der sozialen Netzwerke

Die sozialen Medien haben sich längst von diskursiven Räumen zu moralischen Schnellgerichten entwickelt. Algorithmen fördern emotionale, polarisierende Inhalte, während differenzierte Beiträge im Rauschen untergehen. Die digitale Kommunikation unterliegt nicht den sozialen Korrektivmechanismen analoger Diskurse: Gesichtslosigkeit, Anonymität oder Gruppenverstärkung führen häufig zu enthemmtem Verhalten.

Die Schadenfreude, mit der der Tod des 21-Jährigen kommentiert wurde, ist nicht nur ein individueller Ausdruck mangelnder Empathie, sondern auch ein strukturelles Phänomen des digitalen Zeitalters. Es entsteht ein Raum, in dem Gewaltanwendung nicht mehr als ultima ratio, sondern als willkommene Lösung betrachtet wird. Diese Kultur der digitalen Verachtung beschädigt nicht nur das Andenken des Verstorbenen, sondern auch die gesellschaftliche Fähigkeit, mit Konflikten zivilisiert umzugehen. Die stille Toleranz gegenüber solchen Kommentaren kann langfristig die Akzeptanz rechtsstaatlicher Prozesse aushöhlen.

Zwischen Meinungsfreiheit und Strafbarkeit: Juristische Einordnung

Die Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von zentraler Bedeutung. Sie umfasst jedoch nicht das Recht, jede Äußerung ohne Konsequenzen zu tätigen. Das deutsche Strafrecht kennt klare Grenzen, etwa in § 140 StGB („Belohnung und Billigung von Straftaten“), der dann greift, wenn öffentliches Gutheißen strafbarer Handlungen geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Auch der Tatbestand der Volksverhetzung (§ 130 StGB) kann einschlägig sein, wenn sich die Kommentare gegen bestimmte Gruppen richten oder in diskriminierender Weise verallgemeinern.

Ob Kommentare wie „Ein kriminelles Subjekt weniger“ diese Schwelle überschreiten, ist einzelfallabhängig, doch sie bewegen sich zumindest in einem rechtlichen Graubereich. Ausdrückliche Aufrufe zur Gewalt oder das Freuen über den Tod eines Menschen können – insbesondere in Verbindung mit rassistischen, xenophoben oder anderweitig diskriminierenden Aussagen – strafrechtliche Relevanz erlangen. Die Plattformbetreiber sind hier in der Pflicht: Nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz müssen sie offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb kürzester Zeit entfernen. Dass dies oft nur unzureichend geschieht, liegt sowohl an der Masse problematischer Inhalte als auch an wirtschaftlichen Interessen der Betreiber, die von polarisierenden Inhalten profitieren.

Gesellschaftliche Tendenzen: Sehnsucht nach autoritären Lösungen?

Die Begeisterung über konsequentes Durchgreifen, wie sie in Kommentaren zum Fall Oldenburg zum Ausdruck kommt, spiegelt eine wachsende Skepsis gegenüber demokratischer Komplexität wider. Viele Menschen sehnen sich nach schnellen, eindeutigen Lösungen – nach Ordnung, Sicherheit und klarer Verantwortlichkeit. Rechtsstaatliche Verfahren hingegen erscheinen langsam, kompliziert und unbefriedigend. Daraus erwächst eine gefährliche Dynamik, in der das staatliche Gewaltmonopol unkritisch glorifiziert und jede Kontrolle desselben als Schwäche empfunden wird.

Diese Haltung findet ihren ideologischen Nährboden häufig in rechtspopulistischen Weltbildern, die den Staat entweder als zu schwach oder als zu nachgiebig darstellen. Der Polizist wird in solchen Narrativen nicht als Beamter im Dienst des Gesetzes, sondern als „letzte Bastion“ gegen Chaos und Anarchie verklärt. Die Komplexität polizeilichen Handelns – etwa in Bedrohungslagen mit unklarer Eskalationsdynamik – wird vollständig ausgeblendet. Stattdessen dominiert ein binäres Weltbild aus Gut und Böse, Täter und Held, in dem kein Raum für juristische Differenzierung bleibt.

Zwischen staatlicher Autorität und gesellschaftlicher Verantwortung

Der Fall in Oldenburg steht exemplarisch für eine Vielzahl von Spannungen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft: zwischen staatlichem Handeln und gesellschaftlicher Kontrolle, zwischen legitimer Sicherheit und garantierter Freiheit, zwischen moralischem Urteil und rechtlicher Prüfung. Kommentare, wie sie auf Facebook zu lesen waren, gefährden dieses Gleichgewicht, weil sie den rechtsstaatlichen Diskurs durch einen moralisch aufgeladenen Affekt ersetzen.

Die Verantwortung liegt dabei nicht allein bei den Kommentierenden, sondern bei der Gesellschaft insgesamt. Bildungseinrichtungen, Medien, Politik und Justiz sind aufgerufen, die Bedeutung rechtsstaatlicher Verfahren immer wieder zu vermitteln und gegen einfache Narrative der Gewalt aufzustehen. Der digitale Raum darf nicht länger ein rechtsfreier Ort sein, in dem das gesellschaftliche Klima durch Hass und Verachtung vergiftet wird.

Ein gerechter Staat zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er hart, sondern dass er fair ist. Die Herausforderung unserer Zeit besteht nicht darin, schnelle Urteile zu fällen, sondern darin, Geduld für den Prozess der Wahrheitssuche aufzubringen – auch dann, wenn dieser unbequem ist. Der Tod eines jungen Menschen sollte niemals Anlass für Häme sein, sondern für Besinnung. Und die öffentliche Reaktion darauf sollte ein Prüfstein für unser demokratisches Selbstverständnis bleiben